До сих пор неясно, кто придумал выражение «Гитлер капут!» – то ли сами немцы, то ли наши. Но это словосочетание стало универсальным обращением для военнопленных гитлеровской Германии. Они использовали эти два слова при знакомстве, употребляли в качестве извинений за допущенную оплошность, выражали с их помощью радость или горе. Но нас здесь не интересует история этой фразы. Нас интересует Мурманск.

Без крыши и переводчика

Вклад военнопленных в восстановление Мурманска еще предстоит оценить. Мы, к сожалению, мало что знаем об этой странице истории нашего города. Пока главным источником являются воспоминания очевидцев. Может показаться удивительным, но в них нет негатива по отношению к людям, принесшим столько страданий нашей стране.

Для восстановления Мурманска требовались не только деньги и стройматериалы. В первую очередь требовались люди. Начавшаяся в 1943 году реэвакуация хоть и увеличила численность населения города, но покрыть дефицит рабочих рук никак не могла. Главной причиной этого являлось то, что возвращались в первую очередь семьи тех мурманчан, кто жил и работал в городе во время войны. Женщины и дети при всем их желании не могли коренным образом ускорить восстановление Мурманска.

Одним из выходов в создавшейся ситуации было привлечение к работе военнопленных. 24 мая 1945 года заместитель председателя Мурманского облисполкома Виноградов направил члену военного совета 14-й армии Крюкову письмо, в котором просил выделить сроком на два месяца 15 госпитальных палаток для размещения 1500–1800 человек военнопленных. На прошении имеется резолюция, из которой следует, что армия ничем помочь не может, поскольку не имеет запасных фондов.

Второе письмо, также датированное 24 мая 1945 года, Виноградов направил в политотдел 14-й армии. Здесь речь о помощи в издании русско-немецкого разговорника со строительным уклоном. Однако политотдел армии в этот момент не располагал переводчиком, и данная просьба также осталась без удовлетворения.

Принято по акту

25 ноября 1943 года Мурманская областная комиссия по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков (председатель – Максим Иванович Старостин) составила акт о причиненном ущербе гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям области. Применительно к Мурманску там содержались следующие данные: «Разрушено 287 производственных зданий, сгорело – 150, жилых домов разрушено 248, сгорело – 861. Особенно ожесточенной бомбардировке подверглись объекты города – торговый порт, железнодорожный узел, рыбный порт, судоремонтный завод МГМП, судостроительная верфь Наркомрыбпрома, судоремонтный завод Главного Управления Севморпути, нефтебаза и жилой массив северной части города – Кировского района и южной части города – Микояновского района... Общая сумма ущерба по г. Мурманску – 415,0 млн. руб. Пострадало от воздушных бомбардировок 1620 чел. гражданского населения, из них: убито – 466 чел., ранено – 1154 чел. (справка горздрав-отдела прилагается)».

Комиссия даже назвала имена ответственных за разрушение Мурманска и гибель его граждан. Большую часть этого списка составляют летчики. Это не удивительно, ведь именно авиация нанесла Мурманску главный урон. Доктор исторических наук Алексей Киселев подметил, что в него вошли только те пилоты люфтваффе, которые оказались в нашем плену.

Были ли эти летчики среди тех, кто восстанавливал Мурманск, нам неизвестно. Да и, думается, мурманчанам той поры это было безразлично. Для многих из них ненависть к захватчикам исчезла в том момент, когда они увидели толпу голодных, оборванных, изможденных людей.

Где, сколько, когда

Вообще, Мурманская область стала одной из первых в СССР, кто применил на своей территории труд военнопленных. Произошло это еще до начала Великой Отечественной войны. Для возведения аэродрома по приказу НКВД СССР № 00586 от 15 мая 1941 года был организован временный лагерь для военнопленных на 4 тысячи человек в пункте «Поной». Сюда были направлены интернированные в Литве и Латвии польские военнослужащие и полицейские, вывезенные летом 1940 года в СССР.

Через четыре года фронт работ для военнопленных стал куда масштабнее. 10 сентября 1944 года СНК СССР принял постановление «О мероприятиях по восстановлению городского хозяйства Мурманска». Во исполнение этого документа бюро Мурманского обкома ВКП(б) и облисполком 21 ноября 1944 года обязали городские власти произвести замену износившихся деревянных тротуаров и лестниц, произвести отбор улиц, подлежащих простейшему замощению с устройством набивных тротуаров площадью 34 тысячи квадратных метров, проложить ливневую канализацию, заасфальтировать проспект Сталина от площади Пять Углов до Варничного ручья и т. д. За зиму 1944–1945 годов нужно было не только подготовить проекты, но и завести на место будущих работ весь необходимы материал, чтобы приступить к работе весной 1945 года. Вот к этому сроку и должны были прибыть в Мурманск немцы. Их ждали. Готовились. Правда, не все получилось – жилья не было даже в виде палаток, разговорник тоже не сделали. Но не беда, это ведь они разрушили город, вот пусть и строят. По-стахановски. А мы поможем.

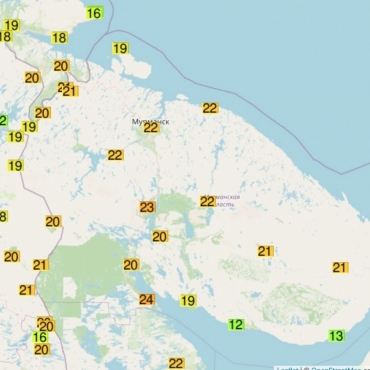

На март 1946 года в СССР находились 1 623 962 военнопленных. Из них в Мурманской области – 5925 человек. Они содержались в лагерях, находящихся в Мурманске и Кировске (лагерь № 363), Мончегорске (№ 448), Кандалакше (№ 513), Никеле (№ 530). Содержание одного военнопленного обходилось государству в 50 (до 1946 года – чуть более 30) рублей в месяц. Самая многочисленная армия пленных – более 80 тысяч – находилась на территории Свердловской области. Более 60 тысяч работало в Московской области, на 10 тысяч меньше – в Ленинградской.

Следы работы военнопленных сохранились в Мурманске и по сию пору. Существует целый квартал двухэтажных каменных домов на проспекте Ленина, построенный ими. Подобные кварталы есть и в других городах области, например, в Оленегорске и Мончегорске. В последнем немцам доверяли не только грязные работы, но и весьма ответственные задания, например, восстановление доменных печей.

Уроки труда по-немецки

– Помню, как пленные немцы укладывали булыжником мурманские дороги, – рассказала нашей газете еще в 2013 году мурманчанка Роза Карпенко. – Нам, ребятишкам, их так жалко было, голодных, оборванных. Потихоньку от взрослых носили им хлеб! Они аж тряслись, когда этот хлеб брали. Мама ругалась: «Как ты можешь носить хлеб немцам?». Но я все равно потихоньку носила. Они мне несчастными такими казались, эти люди. Хоть и сами-то мы тогда были вечно голодные дети военного времени.

По воспоминаниям другой мурманчанки Надежды Брусникиной отношения с бывшими врагами не ограничивались периодическими подкармливаниями. У них многому можно было научиться. Например, как дешевую дверь превратить в… дорогую дубовую. Такие двери затем устанавливали даже в Мурманском горкоме и обкоме партии. А вместо обоев, которые в те времена купить было нереально, немцы учили наших делать узорный накат на стену. Получалось ничуть не хуже. Первые уроки жизни Надя тоже получила от пленных. Если строишь, делай это хорошо! На подчиненных никогда не кричи и т. д.

.В галстуке и без конвоя

– Первый раз я увидел немцев где-то в ноябре-декабре 1943 года, – рассказывает почетный гражданин города-героя Мурманска Игорь Калошин. – Дом № 38 на проспекте Ленина, а в ту пору он назывался проспектом Сталина, частично был разрушен прямым попаданием бомбы. И группа пленных разбирала огромные завалы из битого кирпича. Место работ было огорожено забором, и прохожие не могли видеть, что за ним происходит. Я же наблюдал все из окна нашей квартиры, которая была выше. Запомнилось, что один человек не работал, а отдавал указания. Видимо, это был офицер. Как потом мне объяснили, работали немцы не за просто так. Лагерь у них находился примерно в том месте, где нынче располагается торговый центр «О,кей». Обычные бараки засыпного типа. Обогревались они буржуйками, и этого тепла было недостаточно. Нужна была кирпичная печь. Видимо, власти города договорились с чекистами использовать труд пленных для разбора завалов. Все, что немцы собирали, делилось поровну: половину забирал город, половина шла пленным, которые из этого кирпича складывали себе печки.

Вскоре Игорю пришлось познакомиться с немцами поближе. Они в прямом смысле поселились в их доме. Дело в том, что довоенные дома в Мурманске часто оборудовались автономной системой отопления. Там работали котлы, за которыми требовался уход. Вот этим-то плюс разгрузкой угля и занимались ппленные. Память Игоря Яковлевича зафиксировала смену отношений к ним со стороны властей и простых людей.

– Первые работы, на которых использовались военнопленные, в обязательном порядке ограждались забором. Где-то в 1945–1946 годах заборы стали ниже, а охраны меньше. А потом заборы исчезли вовсе, а из охраны часто был один часовой. Скажем, когда приступили к строительству жилого квартала между улицами Карла Либкнехта и Октябрьской, то пленных возили туда на крытых машинах. Причем рано утром, когда народ еще не проснулся. И также скрытно увозили обратно. А через какое-то время пленные уже топали на работы пешим строем с минимумом охраны. Еще позднее, где-то году в 1947-м, пленные уже стали появляться в городе без конвоя. Многие были в цивильной одежде, а некоторые и при галстуках. Я думаю, что к этому времени у пленных появилась возможность связаться с близкими, и из Германии пошли посылки. Наверное, этим и объясняется происхождение гражданской одежды у многих из них. Близких знакомств с ними мы не заводили, это не приветствовалось. А вот взаимный страх постепенно ушел.

Продолжение следует.

«Помню, как пленные немцы укладывали булыжником мурманские дороги. Нам, ребятишкам, их так жалко было, голодных, оборванных. Потихоньку от взрослых носили им хлеб! Они аж тряслись, когда этот хлеб брали. Мама ругалась: «Как ты можешь носить хлеб немцам?». Но я все равно потихоньку носила. Они мне несчастными такими казались, эти люди. Хоть и сами-то мы тогда были вечно голодные дети военного времени».

Следы работы военнопленных сохранились в Мурманске и по сию пору. Существует целый квартал двухэтажных каменных домов на проспекте Ленина, построенный ими.

Подобные кварталы есть и в других городах области, например, в Оленегорске и Мончегорске. В последнем немцам доверяли не только грязные работы, но и весьма ответственные задания, например, восстановление доменных печей.

Андрей КИРОШКО. kiroshko@vmnews.ru

Использованы материалы государственного архива Мурманской области.

Фото из открытых Интернет-источников.