В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Якова Гунина. Среди знаменитых мурманских капитанов Яков Алексеевич занимает свое почетное место. Но его заслуги все-таки не столь известны широкой публике, как свершения его современников - капитанов Буркова, Егорова, Копытова. Их именами названы улицы нашего города. Яков Алексеевич такой чести не удостоился, хотя и был почетным гражданином Мурманска. Зато в начале 80-х годов прошлого века стал главным героем передачи "От всей души". Чтобы показать всей стране рыбацкий труд, ведущая Валентина Леонтьева выбрала именно его в качестве примера. И было за что. Один перечень орденов капитана Гунина чего стоит: орден Ленина, два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, "Знак Почета".

В этом году исполнилось 100 лет со дня рождения Якова Гунина. Среди знаменитых мурманских капитанов Яков Алексеевич занимает свое почетное место. Но его заслуги все-таки не столь известны широкой публике, как свершения его современников - капитанов Буркова, Егорова, Копытова. Их именами названы улицы нашего города. Яков Алексеевич такой чести не удостоился, хотя и был почетным гражданином Мурманска. Зато в начале 80-х годов прошлого века стал главным героем передачи "От всей души". Чтобы показать всей стране рыбацкий труд, ведущая Валентина Леонтьева выбрала именно его в качестве примера. И было за что. Один перечень орденов капитана Гунина чего стоит: орден Ленина, два ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, "Знак Почета".

Первый причал

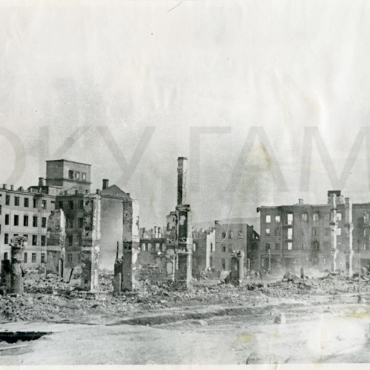

Яков Гунин родился в селе Ворзогоры Архангельской губернии 5 августа 1914 года. В 1929 году пятнадцатилетний Яков Гунин становится учащимся Архангельского морского техникума. Первую практику проходил в Мурманске на траулере "Максим Горький". После окончания техникума в 1932 году Яков Гунин поступил в объединение "Рыбпром", где проработал до Великой Отечественной войны. Карьера молодого специалиста, как и многих его сверстников в то время, развивалась стремительно: в 1932 году штурман, а в 1937-м уже капитан.

Как и все поколение моряков, ставших капитанами до 1941 года, Яков Гунин с началом войны мобилизуется на флот. Ему присваивают звание старшего лейтенанта, и он становится командиром тральщика № 17 охраны водного района главной базы Северного флота. Затем его переводят на тральщик № 33 с теми же обязанностями и в том же районе действий.

Дважды в одну реку

Первую свою боевую награду орден Красной Звезды он получил в 1943 году. В наградных документах указано, что к ордену Гунин представляется за успешное выполнение дозора, траление фарватеров и проводки английских транспортов. Особо отмечается умелое командование кораблем во время атаки вражеского бомбардировщика, в результате чего корабль остался цел, а экипаж не понес потери. Но сам Гунин в автобиографии пишет, что первый свой орден получил в том числе за эвакуацию "раненых и обмороженных бойцов в апрельско-майской операции 1942 года".

Это очень показательный пример. Молодого командира волновали страдания солдат, брошенных в бессмысленную атаку во время пурги. Ему запомнилось именно это, а траление, дозоры, конвоирование - дело техники, которым должен владеть любой командир. Спасение людей Яков Алексеевич ставит выше этих важных, но во многом рутинных дел.

Второй орден - и снова Красной Звезды - он получает уже в 1945 году. В наградном листе идет канцелярское перечисление его заслуг: "прошел с кораблем 20 тысяч миль, уничтожил четыре плавающие мины, умело мобилизовал личный состав". И снова Гунин в автобиографии на первое место ставит не эти важные, с точки зрения командования, вещи, а спасение севшего на мель американского транспорта "Балмот", о котором в наградном листе не говорится ни слова.

Уже в 1946 году Яков Гунин получает третий орден, на этот раз Отечественной войны 1-й степени. Наградного листа нам найти не удалось, а в биографии Гунин пишет, что получил эту награду, выполняя задание командующего Северным флотом адмирала Головко А. Г., за "подготовку, организацию, добычу, обработку рыбы в море личным составом тральщика, доставку ее в порты Лиинахамари, Полярный, Мурманск, Североморск для обеспечения питания армии и флота".

В том же 1946 году Гунина демобилизуют, но гражданским человеком он оставался недолго. В 1949 его снова призывают на службу, и Яков Алексеевич становится командиром кабельного судна.

- Этот год жизни нам мало известен, - вспоминает дочь капитана Полина Яковлевна. - А сам отец об этом никогда не рассказывал.

Сельдяные рейды

В 1948 году, когда наша страна еще приходила в себя после четырех лет страшной войны, Яков Гунин стал капитаном-флагманом 1-й северо-атлантической сельдяной экспедиции. При этом должность руководителя Гунин совмещал с должностью капитана траулера. Работа была выполнена успешно, и впоследствии Гунин стал начальником "Мурмансельди". Затем в жизни Якова Алексеевича было много других должностей, но именно его сельдяные рейды вошли в историю рыбопромыслового флота СССР. Ветераны их помнят. До сих пор.

Что такое сельдяной лов? Это тяжелейшая каторжная работа. В книге А. А. Елизарова "Океанологи" есть очень яркое ее описание: "На пути возможного хода косяков сельди выметываются сетки этак 50 на 10 метров, прикрепленные сверху к канату-вожаку. Чтобы сетки были на плаву, сверху к канату подвязываются поплавки, снизу - небольшие грузы. Порядок - так называется вся конструкция - тянется на несколько километров. На ночь порядок сбрасывается, ранним утром поднимается. Если рыбы нет или ее очень мало, работа несложная и нетрудная. Но вот когда рыба есть и немало, начиная со 100 килограммов на сетку и больше, работа становится настолько тяжелой, что запоминается на всю жизнь. Аврал. В рубке остался один капитан, в машине - 2-й механик. Вожак не идет, его надо поднимать на борт вручную. Через два часа работы мышцы не ощущаются, боль тупеет, становишься неким механизмом, вернее, частью какого-то сложного механизма. Отнюдь не лучше работа у трясунов, выбивающих рыбу из сетей. К мускульному напряжению добавляются порезы на руках, нитяные хлопчатобумажные перчатки быстро рвутся, и долго не заживают разного рода воспаления кожи. Итак, тянем. Вытрясенная и вынутая из ячеи рыба укладывается в бочки. Бочки какое-то время стоят на палубе, затем в них добавляется тузлук, и в трюм. После команды "отдыхать" все валятся тут же на мокрые сети. Поднимает сирена. Иначе никого не разбудить. Работа по-настоящему каторжная, до полного отупения. Но, как ни странно, в глубине души настроение у всех хорошее. Люди довольны. И дело вовсе не в будущих деньгах, хотя и это для многих очень важно. Зримо видишь плоды своего труда".

Но были в этих тяжелых рейсах и забавные эпизоды.

- В поход 1948 года мы вышли с дефицитом продовольствия, - вспоминает Герой Социалистического Труда, мурманский капитан Виктор Абакумов. - И надо же такому случиться, что однажды мне в сети попался кит. Порядка семи тонн весом! Вытащили мы это чудовище. А что дальше? И тогда пошли мы на плавбазу, где собственно и размещалось все начальство, и Гунин в том числе. Краном подняли тушу на борт. Ну а дальше дело техники. Разрубили и отправили по судам. Каждому досталось.

Загадки продолжаются

За успешное руководство сельдяными экспедициями Яков Гунин был награжден орденом Ленина. Почему не дали Героя Социалистического Труда? Ответа на этот вопрос нет. Хотя все, с кем нам довелось говорить о Гунине, признают, что он этой награды был достоин.

- Он, возможно, и получил бы Героя по совокупности всех его достижений и заслуг, - комментирует этот момент Виктор Абакумов. - Но сразу не дали, а в начале 1960-х годов это звание стали присваивать только по результатам лова. Например, надо было выловить 100 тысяч тонн рыбы. А к этому времени Гунин уже сидел в кабинете и в моря не ходил.

В жизни Гунина был и куда более загадочный эпизод. В личном деле капитана сохранилась характеристика, цитату из которой мы приводим с сохранением стиля и орфографии.

"Особая заслуга Гунина Я. А. - в практической реализации работ по организации сдвоенных рейсов и подмен по "Северному варианту". Наложенный в этой части опыт позволил организовать подобные подмены при работе как в Баренцевом море, так и в других отдаленных районах промысла. Ценность этой работы позволила выдвинуть ее на соискание Государственной премии, одним из соавтором которой являлся Я. А. Гунин".

- Сдвоенные рейсы со сменой экипажа произвели в свое время революцию в рыбной отрасли, - говорит Виктор Абакумов. - Не надо было гнать корабль, допустим, из Исландии обратно в Мурманск. Экипаж, отработав положенный ему срок, заменялся другим, который прибывал на самолете, и промысел продолжался. Впервые так работать стали мурманские рыбаки, а потом уже этот опыт переняли все флота.

Итак, Яков Алексеевич был представлен к Государственной премии. Эта информация, найденная в архиве Тралового флота, стала полной неожиданностью не только для коллег Якова Алексеевича, но и для его родственников. Дочь капитана Полина Яковлевна только развела руками. Виктор Абакумов и председатель совета ветеранов Тралового флота Геннадий Лидер тоже ничего не знали об этой истории.

- Надо иметь в виду, что в те годы на Государственную премию ежегодно представлялись десятки предприятий, лабораторий, заводов, строительных проектов, - помог частично разрешить загадку бывший председатель горисполкома Мурманска Владимир Горячкин. - Но фонд наград был ограничен, и получали премию единицы. Вполне возможно, что Гунина выдвинули на премию, но в итоге ее получил другой, более достойный, с точки зрения руководства страны, кандидат.

Заканчивая разговор о наградах, скажем, что Яков Алексеевич, возможно, как капитан получил высшую из них. В 1997 году, через семь лет после смерти прославленного капитана, в Германии была построена серия рыболовных траулеров, один которых получил название "Яков Гунин". В настоящее время судно работает в составе Мурманского тралового флота.

Кроме моря

У каждого человека есть увлечения. Для Гунина на протяжении всей его жизни главной страстью стали книги.

- Читал он постоянно, - вспоминает дочь Полина Яковлевна. - И не только специальную литературу. Очень любил поэзию, особенно Маяковского, многие стихи которого знал наизусть. Часто декламировал их перед публикой, например, во время торжественных собраний, посвященных какому-либо празднику. И у него это здорово получалось.

Была у капитана тяга к театру. Уже после войны на одном из своих кораблей он организовал художественную самодеятельность, артисты которой выступали не только перед своим экипажем, но и давали концерты в Доме междурейсового отдыха моряков. По воспоминаниям ветеранов флота, самый большой успех выпал на долю капитана Гунина, читавшего со сцены стихи Маяковского и Михалкова.

Находил Яков Алексеевич время и для работы на благо ставшего ему родным Мурманска, являясь в разные годы членом горкома КПСС, депутатом Мурманского городского Совета депутатов трудящихся.

- Нам предлагали переехать в Москву, - вспоминает Полина Яковлевна. - Но он отказался.

Около полувека Яков Алексеевич отдал рыбному флоту, из которых 38 лет был капитаном промысловых судов.

Андрей КИРОШКО.

Фото из архива семьи Гуниных.